Die besondere Wetterlage in Arnstadt und dem Thüringer Becken

Wetter einfach anders

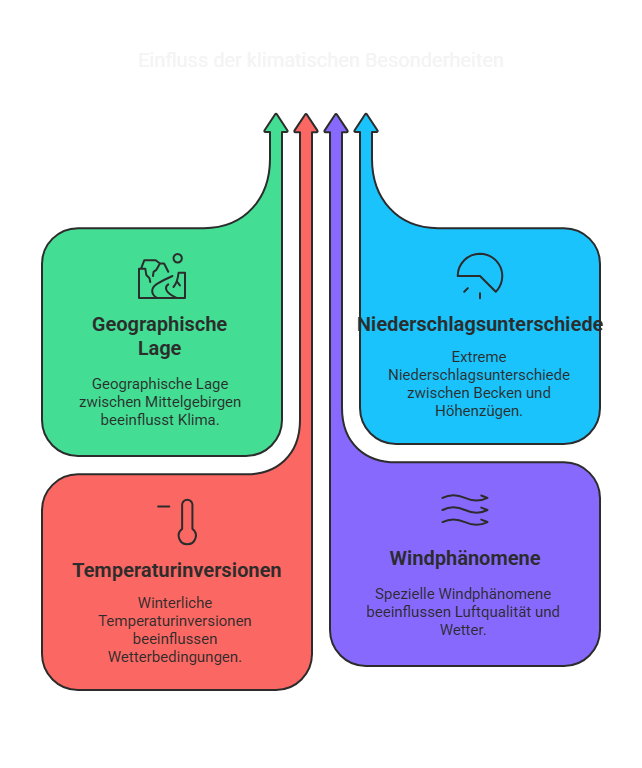

Das Thüringer Becken mit Arnstadt an seinem südlichen Rand weist eine einzigartige klimatische Situation auf, die durch seine spezielle geographische Lage zwischen mehreren Mittelgebirgen geprägt wird. Besonders bemerkenswert sind die extremen Niederschlagsunterschiede zwischen dem trockenen Becken und den umliegenden Höhenzügen, die markanten Temperaturinversionen während der Wintermonate sowie die speziellen Windphänomene. Diese klimatischen Besonderheiten beeinflussen nicht nur die Wetterbedingungen, sondern haben auch Auswirkungen auf die Luftqualität und die Lebensqualität in der Region.

Der aktuelle Wetterbericht für Arnstadt | mit Wetterstation

Geographische Lage und topographische Besonderheiten

Arnstadt befindet sich im südlichen Bereich des Thüringer Beckens zwischen Erfurt, Gotha und dem Thüringer Wald. Das Thüringer Becken selbst erstreckt sich über etwa 90 Kilometer in Richtung Westnordwest-Ostsüdost und etwa 55 Kilometer von Nordnordost nach Südsüdwest mit einer Gesamtfläche von rund 2700 Quadratkilometern. Diese Beckenlandschaft wird von markanten Höhenzügen umgrenzt, die das lokale Klima entscheidend beeinflussen.

Im Süden wird das Becken vom Thüringer Wald begrenzt, während im Westen der Hainich, im Nordwesten der Dün, im Norden die Hainleite, im Nordosten die Schmücke und im Osten die Finne für eine nahezu vollständige Umrahmung durch Mittelgebirge sorgen. Diese topographische Kessellage hat direkte Auswirkungen auf die Wetterphänomene in Arnstadt und dem gesamten Thüringer Becken.

Die Höhenlagen der Region variieren stark zwischen den 130 bis 300 Metern über dem Meeresspiegel im Becken und den deutlich höheren Erhebungen der umgebenden Mittelgebirge. Diese Höhenunterschiede spielen eine zentrale Rolle bei der Entstehung spezifischer Wetterphänomene, besonders bei der Ausbildung von Inversionslagen und der Beeinflussung von Windmustern.

Das Niederschlagsdefizit im Regenschatten

Eine der auffälligsten klimatischen Besonderheiten des Thüringer Beckens ist seine ausgeprägte Trockenheit. Das Gebiet gehört aufgrund seiner Lage im Lee (im Regenschatten) von Thüringer Wald und Harz zu den niederschlagsärmsten Regionen Deutschlands. Zwischen dem trockenen Becken und den Höhenlagen des Thüringer Waldes besteht ein bemerkenswerter Unterschied von etwa 700 Liter/m² Niederschlag pro Jahr.

Diese Niederschlagsverteilung lässt sich durch die Exponierung der Gebirge zur vorherrschenden Windrichtung erklären. Feuchte Luftmassen, die meist aus westlicher Richtung kommen, regnen sich an den Luv-Seiten der Gebirge ab und erreichen das Becken bereits stark abgetrocknet. Die umgebenden Höhenzüge verursachen so einen typischen Staueffekt, wodurch wesentlich mehr Niederschlag an den Gebirgen fällt als im Beckeninneren.

Hinzu kommt, dass Thüringen in einem Übergangsgebiet liegt, in dem sich feuchte atlantische und trockene kontinentale Klimaeinflüsse etwa die Waage halten. Diese geographische Lage verstärkt die Niederschlagsarmut im Thüringer Becken zusätzlich.

Inversionswetterlagen als charakteristisches Phänomen

Eine weitere prägende Wettereigenschaft der Region sind die häufigen Inversionswetterlagen, besonders während der Herbst- und Wintermonate. Bei einer Inversionswetterlage kehrt sich der normale vertikale Temperaturgradient in der Atmosphäre um: Die oberen Luftschichten sind wärmer als die unteren.

Entstehung und Arten von Inversionen im Thüringer Becken

Im Thüringer Becken und damit auch in Arnstadt treten verschiedene Arten von Inversionen auf:

Die Strahlungsinversion oder Bodeninversion entsteht vor allem bei herbstlichen und winterlichen Hochdruckwetterlagen. Dabei kühlt die Erdoberfläche durch Wärmestrahlung stark ab, was zu einer Abkühlung der bodennahen Luftschichten führt. In klaren Nächten mit geringer Bewölkung bildet sich diese Art der Inversion besonders intensiv aus. Die kalte, schwerere Luft bleibt dabei am Boden liegen, während die darüberliegenden Luftschichten weniger stark auskühlen.

Besonders in den Tallagen und im Becken von Arnstadt kann sich diese Inversion verstärken, da die kalte Luft aufgrund ihrer höheren Dichte in die Senken fließt und sich dort sammelt. In den frühen Morgenstunden kann eine solche Inversionsschicht mehrere hundert Meter Mächtigkeit erreichen.

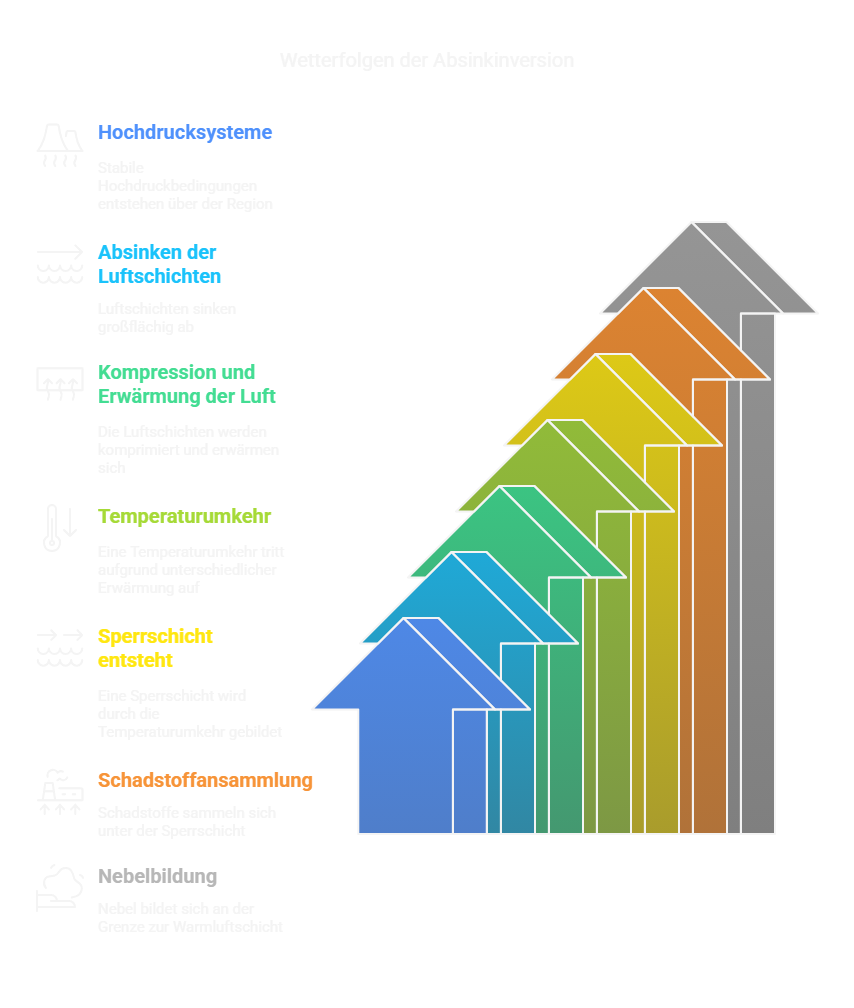

Die Absinkinversion tritt bei ausgeprägten Hochdruckwetterlagen auf, wie sie aktuell (April 2025) über der Region herrscht. Dabei sinken Luftschichten großflächig ab, wodurch sie zusammengedrückt werden und sich erwärmen. Da Luftpakete aus höheren Schichten einen längeren Weg zurücklegen und sich dadurch stärker erwärmen als Luftpakete aus niedrigeren Schichten, entsteht eine Temperaturumkehr.

Folgen der Inversionswetterlagen

Die Inversionen wirken wie eine Sperrschicht, die den vertikalen Luftaustausch unterbindet. Dies hat mehrere bedeutsame Konsequenzen:

Zum einen sammeln sich Luftschadstoffe unter der Inversionsschicht an. Besonders in den Wintermonaten kann dies zu einer erhöhten Feinstaubbelastung führen. Die Luft am Boden kann bei dieser Wetterlage nicht mehr nach oben steigen, wodurch die Schadstoffe, die normalerweise nach oben abtransportiert werden und sich in der Atmosphäre verteilen, in den unteren Luftschichten verbleiben. Dieser Effekt wird von einem Meteorologen als „eine Art Deckel“ beschrieben, der über dem Becken liegt.

Zum anderen begünstigen Inversionen die Nebelbildung. An der Grenze zur Warmluftschicht bildet sich häufig dichter Nebel, aus dem die umgebenden Berge wie Inseln herausragen. Dieses Phänomen ist im Herbst und Winter im Thüringer Becken regelmäßig zu beobachten.

Spezifische Windphänomene der Region

Die topographische Struktur des Thüringer Beckens und der umgebenden Mittelgebirge beeinflusst auch die Windmuster in der Region erheblich.

Bodenwindkonvergenzen durch Gebirgseinflüsse

An der Grenze zwischen dem Thüringer Becken und den umgebenden Gebirgen können sich spezifische Windmuster ausbilden. Bei bestimmten Wetterlagen, insbesondere wenn ein schwaches Bodentief südlich des Erzgebirges liegt, entstehen charakteristische Windkonvergenzzonen.

Bei Nordostwind am Erzgebirgsnordrand und Nordwestwind zwischen Harz und Thüringer Wald wird im Thüringer Becken eine Bodenwindkonvergenz hervorgerufen. In Verbindung mit labilen Luftmassen kann diese Konvergenz zur Auslösung von Feuchtkonvektion führen, was besonders in den Sommermonaten die Gewitterentwicklung begünstigt.

Thermische Windsysteme

Durch die unterschiedliche Erwärmung von Tälern und Höhenlagen entstehen thermisch bedingte Windsysteme. Tagsüber erwärmen sich die Hänge stärker als die freie Atmosphäre auf gleicher Höhe, was zu aufsteigenden Luftströmen an den Hängen führt (Hangwinde). In der Nacht kehrt sich dieser Effekt um, und kühle Luft fließt von den Hängen in die Täler und das Becken ab.

Diese lokalen Windsysteme tragen zur besonderen mikroklimatischen Situation in Arnstadt bei und können die Auswirkungen von Inversionslagen verstärken oder abschwächen.

Besondere Windphänomene wie der „Böhmische Wind“

In der weiteren Region kann auch der sogenannte „Böhmische Wind“ auftreten, ein winterliches lokales Windphänomen, das während Hochdrucklagen häufig in Südostsachsen und Ostbayern an der Grenze zu Tschechien beobachtet wird. Obwohl nicht direkt in Arnstadt wirksam, beeinflusst dieses Phänomen die großräumige Wetterlage in Thüringen.

Bei diesem Phänomen sammelt sich im Böhmischen Becken Kaltluft an, wenn ein Hochdruckgebiet über Mittel- oder Osteuropa liegt. Dadurch bildet sich ein Kältehoch, das häufig mit einer Inversionswetterlage einhergeht. Die Kaltluft kann dann bei entsprechenden Druckverhältnissen über die Gebirgskämme hinweg in angrenzende Regionen strömen und dort zu markanten Temperaturunterschieden führen.

Aktuelle Wettersituation und typische Muster

Die aktuellen Wetterdaten vom 5. April 2025 zeigen ein typisches Muster für eine Hochdrucklage im Frühjahr. In Arnstadt herrscht ungestörter Sonnenschein mit Temperaturen zwischen -3°C in der Nacht und bis zu 13°C am Tag. Es wehen nordöstliche Winde mit Böen bis zu 40 km/h.

Diese Situation ist charakteristisch für eine stabile Hochdrucklage, bei der kalte Luft aus nordöstlicher Richtung nach Thüringen strömt. Die starken Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind typisch für kontinentale Luftmassen und werden durch die geringe Bewölkung verstärkt, die eine intensive Sonneneinstrahlung tagsüber und eine starke Wärmeabstrahlung in der Nacht ermöglicht.

Für die kommenden Tage wird eine Fortsetzung dieser stabilen Witterung prognostiziert, wobei sich die Tageshöchsttemperaturen zum 7. April wieder auf 11°C einpendeln sollen, bevor sie in der Folgewoche auf bis zu 16°C am 12. April ansteigen könnten. Diese allmähliche Erwärmung bei gleichbleibender Trockenheit ist typisch für Frühjahrs-Hochdrucklagen im Thüringer Becken.

Klimatologische Langzeitbetrachtung

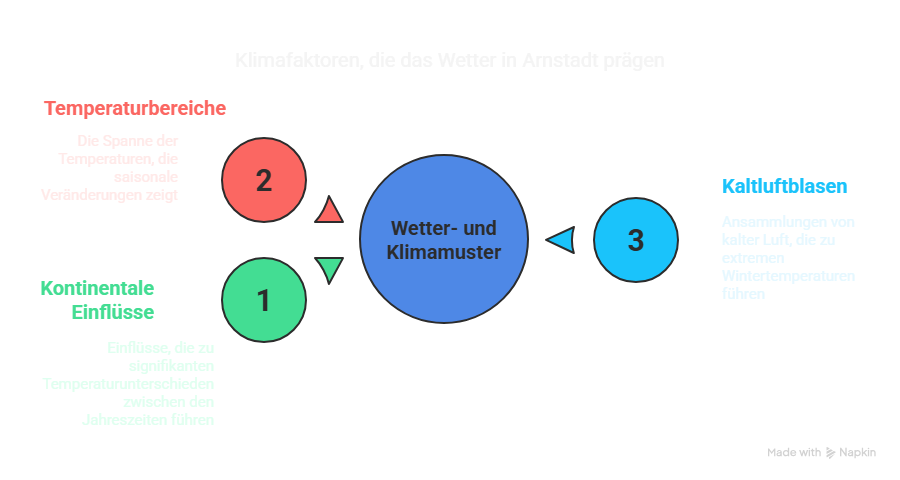

Betrachtet man die klimatologischen Daten für Arnstadt über einen längeren Zeitraum, zeigt sich ein charakteristisches Muster für Binnenklimate mit kontinentalen Einflüssen.

Die durchschnittlichen Höchsttemperaturen reichen von 4°C im Januar bis 26°C im August, während die durchschnittlichen Tiefsttemperaturen zwischen -2°C in den Wintermonaten und 13°C im August liegen. Diese relativ große Jahresamplitude der Temperaturen von etwa 28°C ist typisch für Regionen, die vom moderierenden Einfluss des Meeres weitgehend abgeschirmt sind.

Besonders im Winter können extreme Kälteperioden auftreten, wenn sich unter Inversionsbedingungen Kaltluft im Becken sammelt. Die bodennahen Kaltluftblasen, die durch Inversionen hervorgerufen werden, sind weltweit für Kälterekorde verantwortlich und können auch im Thüringer Becken zu außergewöhnlich niedrigen Temperaturen führen.

Auswirkungen auf Mensch und Umwelt

Die besonderen Wetterbedingungen in Arnstadt und dem Thüringer Becken haben vielfältige Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Luftqualität und Gesundheitsaspekte

Die häufigen Inversionslagen, besonders im Winter, können zu einer erhöhten Schadstoffbelastung in der Luft führen. Wenn der vertikale Luftaustausch unterbunden wird, sammeln sich in Industriegebieten und über Ballungszentren Luftschadstoffe in der kühleren, unteren Schicht an. Dies kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere für Menschen mit Atemwegserkrankungen.

Aktuell ist die Luftqualität in weiten Teilen Thüringens gut bis sehr gut, was typisch für eine Frühjahrssituation mit guter Durchmischung der Luft ist. In den Wintermonaten kann sich die Situation jedoch deutlich verschlechtern, wenn stabile Hochdrucklagen mit Inversionen auftreten.

Landwirtschaftliche Bedingungen

Die relative Trockenheit des Thüringer Beckens stellt besondere Anforderungen an die Landwirtschaft. Die geringeren Niederschlagsmengen im Vergleich zu den umliegenden Mittelgebirgsregionen erfordern angepasste Anbaumethoden und Kulturpflanzen.

Gleichzeitig müssen Landwirte mit dem Risiko von Spätfrösten umgehen, die besonders im Frühjahr auftreten können, wenn kalte Luftmassen in das Becken einströmen. Die aktuellen Temperaturen vom 5. April 2025 mit nächtlichen Tiefstwerten von -3°C bis -4°C illustrieren dieses Risiko eindrücklich.

Schlussfolgerungen

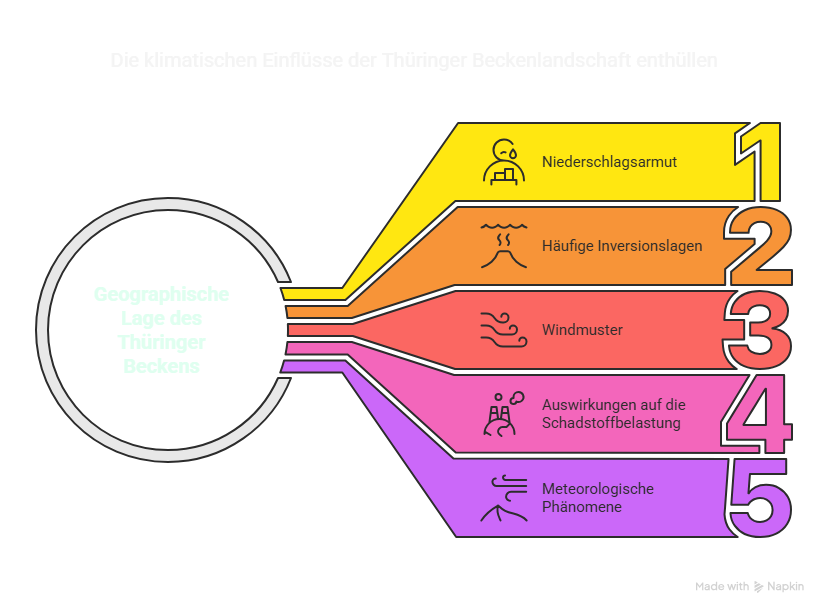

Die Wetterlage in Arnstadt und dem Thüringer Becken wird maßgeblich durch die geographische Lage in einer von Mittelgebirgen umgebenen Beckenlandschaft geprägt. Diese besondere topographische Situation führt zu charakteristischen klimatischen Phänomenen wie Niederschlagsarmut, häufigen Inversionslagen und speziellen Windmustern.

Die Inversionswetterlagen, die besonders in den Herbst- und Wintermonaten auftreten, stellen dabei eine klimatische Besonderheit dar, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben kann. Einerseits können sie zu einer erhöhten Schadstoffbelastung führen, andererseits bieten sie interessante meteorologische Phänomene wie die „Insellage“ der Berggipfel über dem Nebelmeer.

Die Wettersituation in Arnstadt verdeutlicht exemplarisch, wie stark lokale topographische Faktoren das Klima einer Region beeinflussen können und wie komplex die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen meteorologischen Faktoren sind. Das Verständnis dieser Zusammenhänge ist nicht nur von wissenschaftlichem Interesse, sondern auch von praktischer Bedeutung für die Bevölkerung, die Landwirtschaft und andere wirtschaftliche Aktivitäten in der Region.